Миокардиодистрофия

Что это такое?

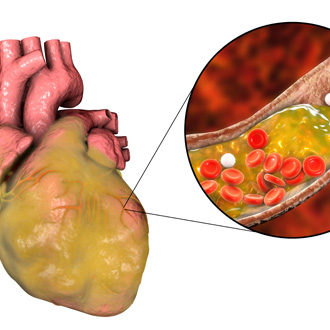

Миокардиодистрофия (дистрофия миокарда, вторичная кардиомиопатия) – комплекс патологических процессов невоспалительного характера, характеризующихся снижением функции сердечной мышцы. Они связаны с появлением в сердце биохимических и, нередко, структурных нарушений на клеточном уровне. При устранении причины заболевания функциональность может восстановиться полностью или частично в зависимости от степени и площади поражения.

О заболевании

Миокардиодистрофия – это вторичная патология, не связанная с воспалением или сосудистыми нарушениями. В основе лежат патологические процессы в других органах и системах, провоцирующие появление в сердечной мышце негативных изменений:

- усиление энергодефицита;

- ухудшение питания мышечных клеток (миоцитов);

- выраженное расстройство обмена веществ.

Для миокардиодистрофии характерно истончение миоцитов и структур проводящей системы сердца. Это ведет к нарушению основных функций миокарда – возбудимости, сократимости, проводимости, автоматизма. В результате сердце теряет способность совершать полноценные сократительные движения и прокачивать необходимый объем крови через сосудистое русло.

Виды дистрофии миокарда

В первую очередь, классификацию миокардиодистрофии проводят в зависимости от провоцирующей причины. Выделяют следующие формы патологии:

- Дисгормональная – эта форма связана с изменением уровня гормонов и нарушением обменных процессов. Характерна для людей старше 45 лет, т.к. в это время у женщин снижается выработка эстрагона, а у мужчин тестостерона. Подвержены ей и люди с заболеваниями щитовидной железы, тиреотоксикозом и гипертиреозом, провоцирующими нарушение процесса выработки гормонов щитовидной железы.

- Тонзилогенная часто развивается после перенесенной на ногах ангины, скарлатины или при хроническом тонзиллите. Появление в миокарде патологических изменений связано с атакой лейкоцитов, защищающих организм от болезнетворных микроорганизмов, на собственные миоциты. Болеют преимущественно молодые люди.

- Анемическая – эта форма возникает на фоне гемолитической или железодефицитной анемии, крупной кровопотери; организм в этом случае страдает от дефицита кислорода, а на фоне этого развиваются изменения в миокарде.

- Алкогольная (токсическая). Ее появление связывают с повреждением мембран миоцитов и других структур токсинами.

- Миокардиодистрофия физического напряжения выявляется у людей, активно занимающихся спортом. Боли появляются после интенсивных продолжительных нагрузок, чаще всего во время подготовки к соревнованиям.

По скорости развития различают острую и хроническую формы миокардиодистрофии. Еще один метод классификации патологии – по периодам. Дистрофия миокарда проходит в своем развитии 3 стадии:

- Стадия компенсации, она же нейрогуморальная. На этом этапе развития патология обратима. Формируются очаги дистрофии с изменениями на микроскопическом уровне. Дефекты не выявляются даже с помощью ЭКГ, УЗИ и томограммы. Обменные нарушения пока еще незаметны, но метаболические уже присутствуют. Симптомы минимальны или полностью отсутствуют, что не позволяет установить точную причину патологии.

- Стадия субкомпенсации или органическая фаза. Обратима. Очаги дистрофии начинают сливаться. Изменения происходят на макроскопическом уровне, камеры сердца увеличиваются в размерах. Симптомы нарастают, но в некоторых случаях они настолько скудны, что не мотивируют человека обратиться к врачу. Диагноз чаще всего ставят на этом этапе развития патологии.

- Стадия декомпенсации или сердечная недостаточность. Необратимый заключительный этап болезни. Развивается кардиосклероз, некроз миоцитов с замещением поперечнополосатых мышц миокарда соединительной тканью. Нарушение структур сердца прогрессирует, а симптомы сердечной недостаточности нарастают.

Симптомы дистрофии миокарда

Признаки дистрофии миокарда связаны со стадией процесса и зависят от выраженности изменений.

Нейрогуморальная фаза

Общее состояние пациента удовлетворительное, жалобы отсутствуют. Иногда могут отмечаться неспецифические признаки:

- незначительное, в пределах нескольких килограммов, снижение массы тела;

- ощущение слабости, вялости после небольших физических нагрузок;

- появление болезненности в грудной клетке после психоэмоционального напряжения, стресса или активных действий.

На этой стадии заподозрить проблемы с сердцем практически невозможно.

Органическая стадия

Общее состояние нестабильное. Симптоматика становится более яркой, но проявляется эпизодически. Симптомы миокардиодистрофии хорошо выражены только в острую фазу. На развитие патологии указывают:

- интенсивный болевой синдром за грудиной;

- усталость после минимальной физической нагрузки;

- психомоторное возбуждение, ощущение паники, тревоги;

- учащенное сердцебиение, одышка чувство недостатка воздуха;

- головная боль, бледность кожных покровов, редкие, 1-3 раза в несколько недель, обмороки.

Стадия декомпенсации

Признаки миокардиодистрофии становятся очевидными. О заболевании свидетельствуют:

- одышка в состоянии покоя, делающая невозможной любую физическую активность;

- боли за грудиной, возникающие без провоцирующих факторов;

- хрипы в легких, сильный кашель, иногда с примесями крови;

- выраженные нарушения сердечного ритма.

- нарастание отеков.

На этой стадии клиника патологии отягощается проявлениями основного заболевания.

Причины миокардиодистрофии

К развитию дистрофии миокарда могут приводить сердечные, несердечные и внешние факторы, нарушающие метаболизм и провоцирующие энергодефицит в сердце.

К сердечным относятся:

- ишемию;

- гипертонию;

- миокардиты;

- пороки сердца;

- легочную гипертензию.

Среди внесердечных выделяют некоторые патологии внутренних органов и систем:

- анемии;

- любые инфекции;

- патологии мышечной системы (миотония, миастения);

- болезни эндокринной системы и нарушение обмена веществ (дисфункции щитовидной железы, сахарный диабет, патологический климакс, ожирение, чрезмерное истощение и другие);

- заболевания пищеварительной системы (тяжелые поражения поджелудочной железы печени или кишечника).

К внешним относят патологическое влияние образа жизни и окружающей среды:

- различные интоксикации (промышленная, лекарственная, алкогольная, наркотическая и т.д.);

- хроническое и острое перенапряжение (психоэмоциональное или мышечное);

- физические факторы (экстремальные температуры, вибрация, радиация).

Получить консультацию

Почему «СМ-Клиника»?

Диагностика миокардиодистрофии

Большое значение в диагностике кардиодистрофии имеет сбор жалоб и анамнеза. После проведения опроса и объективного осмотра пациенту назначают:

- УЗИ сердца;

- электрокардиографию;

- рентгенографию органов грудной клетки;

- лабораторные исследование крови и мочи;

- холтеровское мониторирование ЭКГ, СМАД;

- нагрузочные пробы и т.п.

Лабораторная диагностика включает анализы крови: общий, биохимический, коагулограмма, определение активности сердечных ферментов. Поскольку на развитие патологии влияют разные факторы, к проведению диагностического исследования кроме кардиологов привлекаются врачи других специализаций. Окончательный диагноз пациенту ставят на врачебном консилиуме.

Мнение эксперта

Дистрофия миокарда – это серьезная патология, последствия и осложнения которой способны кардинально нарушить качество жизни человека. Произошедшие в клетках миокарда дистрофические изменения ведут к увеличению размеров сердца и снижению его сократительных функций. В дальнейшем у пациента появляются выраженные симптомы мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Если провести своевременное лечение, поврежденные кардиомиоциты восстанавливаются, а структура мышечных волокон сердечных тканей возвращается к естественному анатомическому состоянию. При отсутствии полноценной терапии в кленках сердечной мышцы появляются обширные дистрофические изменения. Последствием миокардиодистрофии на стадии декомпенсации становится некроз сердечной мышцы, замещение ее волокон рубцовой тканью и развитие миодистрофического кардиосклероза.

Своевременная диагностика и полноценное лечение дистрофии миокарда позволит не допустить появления негативных последствий, которые значительно нарушают качество жизни, а в тяжелых случаях могут стать причиной летального исхода.

Лечение дистрофии миокарда

Лечение миокардиодистрофии начинают с устранения спровоцировавшего ее заболевания. В разработке терапевтического курса принимают участие врачи узкого профиля.

Основные цели лечебного процесса:

- устранение причины, вызвавшей появление негативной симптоматики;

- восстановление метаболизма в сердце;

- купирование негативной симптоматики;

- устранение и профилактика осложнений.

Эффективность и сроки избавления пациента от причины, спровоцировавшей дистрофию миокарда, определяют полноту устранения проблемы. Все лечебные мероприятия проводятся под контролем кардиолога. По его назначению проводятся терапевтические мероприятия, направленные на улучшение метаболизма в тканях сердца, уменьшение кардиологической симптоматики и профилактику осложнений.

Профилактика

Предупреждение миокардиодистрофии заключается в:

- полноценном питании;

- своевременном лечении текущих заболеваний;

- отказе от злоупотребления алкоголем и курения;

- учете при занятиях спортом физической подготовки и возраста;

- соблюдение работниками вредных производств техники безопасности.

Пациентам, прошедшим базовое лечение, рекомендуется проведение повторных курсов терапии 2–3 раза в год.

Вопрос-ответ

В чем опасность дистрофии миокарда?

При отсутствии лечения это состояние может привести к атрофии тканей миокарда и некрозу сердечной мышцы.

Что такое дисгормональная дистрофия миокарда?

Эта разновидность патологии обусловлена сбоями гормонального фона и характерна для людей старше 45-50 лет, после наступления андро- или менопаузы.

Источники

Тумаренко А.В., Скворцов В.В., Исмаилов И.Я., Калиниченко Е.И. МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ (ДИСТРОФИЯ МИОКАРДА) // Медицинская сестра. 2015. №7.

Додхоева М. Ф., Джонова Б. Ю., Рахимов З. Я., Бариева Л. С. Некоторые показатели сердечно-сосудистой системы у женщин с климактерической миокардиодистрофией // ДАН РТ. 2006. №3.

Родионова Т. И., Николенко С. Н., Онюшкина Н. Ю. Значение биорегуляции и показание к ее применению в комплексном лечении тиреотоксической миокардиодистрофии // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. №2.

Дощенко В. Н., Мигунова Н. И. Синдром миокардиодистрофии в позднем периоде хронической лучевой болезни и его исходы // Радиация и риск (Бюллетень НРЭР). 2000. №51.

Благова О.В., Недоступ А.В. Классификация некоронарогенных заболеваний сердца: наш взгляд на проблему // РКЖ. 2017. №2 (142).