Гигантоклеточная опухоль кости

Что это такое?

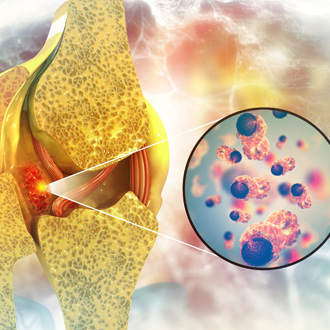

Гигантоклеточная опухоль кости (остеобластокластома) – опухоль, состоящая из гигантских многоядерных клеток и одноклеточных образований.

О заболевании

В унифицированной гистологической классификации костных опухолей остеобластокластома считается потенциально злокачественным процессом. Чаще всего гигантоклеточная опухоль поражает концевые фрагменты длинных трубчатых костей у людей старше 18-20 лет (т.е. в группу риска входят лица, у которых костная ткань завершила свое развитие). Основная возрастная категория пациентов – это 20 – 55 лет. Излюбленной локализацией опухоли считаются кости зоны коленного сустава (бедренная кость и большеберцовая кость), реже поражается луч в области лучезапястного сустава и плечевая кость в области плечевого сустава. Остеокластома практически не встречается в костях плоского и губчатого типа, в т.ч. в позвоночнике, а также крайне редко поражает черепно-лицевой скелет, в т.ч челюсти.

Диагностика заболевания основывается на тщательном анализе жалоб и данных объективного осмотра. Для подтверждения диагноза проводится рентген-сканирование, компьютерная или ядерно-магнитная томография. В сложных клинических случаях выполняется костная биопсия с гистологическим исследованием.

Основным вариантом лечения является хирургическое вмешательство (резекция пораженной кости в пределах здоровых тканей). В некоторых случаях проводится таргетная терапия. Оптимальная программа лечения в «СМ-Клиника» составляется персонифицированно для каждого пациента.

Виды

С современных позиций медицины различают типичную и злокачественную формы гигантоклеточной опухоли костей.

- Доброкачественная опухоль встречается преимущественно у лиц 20–45 лет (несколько чаще у лиц женского пола); у детей и подростков – не более 10–15%, а до 10-летнего возраста практически не наблюдается.

- Злокачественная форма опухоли у детей и подростков является исключением, обычно регистрируется у лиц старше 50 лет.

Рентгенологически выделяют 2 формы новообразования:

- литическую;

- ячеисто-трабекулярную.

Однако эти формы характеризуют исключительно рентгенологические проявления остеокластомы и никак не связаны с ее агрессивностью.

Симптомы

Клиническая картина остеобластокластомы малоспецифична и во многом зависит от ее локализации. На ранних стадиях течение может быть практически бессимптомным. При активном течении пациенты предъявляют жалобы на умеренные непостоянные боли, усиливающиеся при нагрузке, припухлость в месте расположения опухоли, может отмечаться локальное повышение кожной температуры, нарушение функции смежного сустава.

При клиническом исследовании отмечаются появление или усиление болей при пальпации, булавовидное вздутие или деформация кости; при значительном истончении кортикального слоя появляется симптом «пергаментного хруста». В 10–15% случаев первичная опухоль кости выявляется среди полного здоровья при патологическом переломе, который срастается, как правило, в обычные сроки, однако при этом рост опухоли может активизироваться.

К клиническим признакам, позволяющим заподозрить злокачественную или переходную формы заболевания, относятся:

- наличие постоянных умеренных или выраженных болей, усиливающихся при нагрузке и/или пальпации;

- нарушение функции пораженной конечности (болевые контрактуры, щадящая хромота и т.п.);

- локализация новообразования в костях, составляющих коленный сустав;

- деформация (вздутие) пораженного сегмента, определяемая визуально и/или пальпаторно;

- возраст старше 10 лет.

Причины

Этиология гигантоклеточной опухоли кости во многом остается неизвестной. Поэтому данный вид новообразований выделен в отдельный раздел – опухоли неясного генеза.

Получить консультацию

Почему «СМ-Клиника»?

Диагностика

Общий алгоритм диагностики гигантоклеточной опухоли является стереотипным: при первичном обращении и выявлении опухоли анализируются жалобы, клинические проявления, анамнестические данные. Большое значение в диагностике остеобластокластомы имеют инструментальные методы. Традиционно основным из них является рентгенологический; современная цифровая рентгенография и компьютерная обработка получаемых изображений позволяют легко визуализировать изменения костной структуры кости и детали строения новообразования. На рентгене опухоль представляет собой очаг деструкции кости с истончением кортикального слоя и ее вздутием, возможен прорыв кортикальной пластинки и формирование экстраоссального компонента.

Новообразование может пенетрировать ростковую пластинку, при этом суставной (гиалиновый) хрящ практически никогда не повреждается. Все эти особенности строения остеобластокластомы хорошо визуализируются на КТ и МРТ.

В сложных (сомнительных) случаях показана биопсия; пункционная, как правило, малоинформативна, а информативность открытой и трепанбиопсии приблизительно одинакова при явно меньшей травматичности последней.

Признаки, которые указывают на потенциально злокачественное течение заболевания, являются:

- нечеткость контуров патологического очага (отсутствие склеротического ободка);

- наличие реакции надкостницы;

- быстрое прогрессирование (четко определяемая отрицательная динамика при исследованиях, выполненных с промежутком 1–2 месяца);

- разрушение кортикальной стенки кости с выходом опухоли за ее пределы (наличие экстраоссального компонента);

- разрушение суставного хряща или (и) зоны роста (у детей);

- литическая форма новообразования.

Дифференциальная диагностика гигантоклеточной опухоли кости проводится с кистоподобными новообразованиями, в первую очередь, с костными кистами, энхондромами и эозинофильной гранулемой (гистиоцитоз Х). Это связано с тем, что объем адекватного оперативного вмешательства при этих новообразованиях принципиально отличается (при эозинофильной гранулеме оперативное лечение, как правило, не показано).

Мнение эксперта

Отдельно стоит переходная (малигнизирующаяся) форма гигантоклеточной опухоли – на ранних стадиях процесса трансформации, когда клинико-рентгенологические признаки злокачественного роста отсутствуют или малозаметны, пациентами занимаются ортопеды, лишь когда этот процесс заходит достаточно далеко, они попадают к онкологам. В «СМ-Клиника» к каждому пациенту с остеобластокластомой применяется персонифицированный мультидисциплинарный подход, что позволяет с самых первых стадий патологического процесса выработать оптимальную тактику лечения и не потерять драгоценное время.

Лечение гигантоклеточной опухоли кости

Согласно клиническим рекомендациям, лечение гигантоклеточной опухоли кости злокачественного течения осуществляется онкологами в соответствии с международно признанными протоколами, лечением же доброкачественной опухоли занимаются ортопеды. Основным методом лечения является хирургическое вмешательство.

Консервативное лечение

В последнее время активно развивается таргетная терапия заболевания. Таргетная терапия является средством выбора, когда опухоль имеет такую локализацию, которая исключает проведение операции

Хирургическое лечение

Базовый принцип хирургического вмешательства при доброкачественной форме остеобластокластомы – удаление патологического очага в пределах здоровых тканей; мероприятия, направленные на восстановление анатомии и структуры пораженной кости и компенсацию ее прочности, вторичны и выполняются по общим правилам. Особое внимание хирурги уделяют адекватности резекции, костной пластики и компенсации прочности кости.

Учитывая важность соблюдения технологии вмешательства на всех этапах, большое значение приобретает интраоперационный контроль, как визуальный, так и рентгенологический, который проводится после завершения всех основных этапов: удаления новообразования, замещения пострезекционного дефекта и превентивного остеосинтеза (если выполнялся).

Оперативное вмешательство при доброкачественных формах гигантоклеточной опухоли проводится по неотложным показаниям или планово, в отдельных ситуациях оно может быть отсрочено. К неотложным показаниям относятся ситуации, когда наличие опухоли и (или) развившиеся на ее фоне осложнения существенно снижают качество жизни пациента.

Своевременно проведенное лечение позволяет получить хорошие терапевтические результаты, о которых говорят, когда отсутствует рецидив гигантоклеточной опухоли, произошла остеоинтеграция трансплантатов, а также полное восстановление функции конечности. Основополагающим критерием излечения при доброкачественных новообразованиях костей является восстановление костной структуры на месте патологического очага. Сроки перестройки трансплантатов во многом зависят от их вида, размеров, общего объема дефекта и возраста пациентов и могут составлять от ½ года до 2–3 лет и более.

Профилактика

Действенных методов профилактики заболевания не существует.

Реабилитация

Оперированная конечность подлежит иммобилизации. Это позволяет создать условия для оптимального срастания костных фрагментов и полноценного восстановления функции костной ткани.

Вопрос-ответ

Какой врач лечит гигантоклеточную опухоль кости?

Диагностикой обычно занимается травматолог-ортопед. Лечение проводится комплексно с участием онколога.

Когда гигантоклеточная опухоль кости озлокачествляется?

Риск малигнизации доброкачественных гигантоклеточных опухолей составляет не более 2%. Вероятность подобного сценария повышается на фоне неоднократных рецидивов, а также после предшествующего облучения (как правило, через 5 лет после воздействия радиации). Иногда еще на этапе первичной диагностики опухоли выявляются признаки злокачественного роста.

Какие признаки могут указывать на недоброкачественный характер заболевания?

Подозрительными клиническими симптомами являются постоянные нарастающие со временем боли и нарушение функции конечности.

Источники

Нейштадт Э.Л., Маркочев А.Б. Опухоли и опухолеподобные заболевания костей. – СПб, 2007. – 344 с.

Некачалов В. В. Гигантоклеточная опухоль (остокластома) // Патология костей и суставов. СПб.: Сотис, 2000. С. 240-245.

Дианов С.В. Криодеструкция и аллопластика при лечении доброкачественных костных опухолей: Автореф. дис.…д-ра мед. наук. – Саратов, 2008. – 35 с.